今回は、「甘味料」(砂糖、異性化液糖、人工甘味料)が私たちの体に及ぼす悪影響を体系的にまとめました。特に40代の皆さんにとっては、代謝やホルモン、肌の老化、慢性炎症などが顕在化しやすい時期。だからこそ、甘さの選択は軽視できません。この記事では、甘味の種類ごとに作用機序を丁寧に分解し、なぜ「百害あって一利なし」なのかを解説します。最後には、40代の私たちが日常で実践できる具体的な対策も紹介します。

目次

- 甘味料を巡る全体像:砂糖・異性化液糖・人工甘味料の違い

- 砂糖の害:血糖スパイク、依存、肝臓負担、糖化(AGE)

- 異性化液糖(高果糖コーンシロップなど)の害:一気に吸収される危険性と肝臓への負担

- 人工甘味料の害:血糖調節の混乱、腸内環境の破壊、脳への影響、発がん性リスク

- 甘味料の複合使用がもたらす“見えない負担”

- 40代に特に注意すべき理由と具体的なチェックポイント

- 日常でできる実践的な対策と代替案

- まとめ:甘さを考えるときに私たちがまず問うべきこと

甘味料を巡る全体像:砂糖・異性化液糖・人工甘味料の違い

一口に「甘いもの」といっても、その正体は大きく3つに分かれます。私たちはまず、この違いを理解することから始めます。

- 砂糖(蔗糖):グルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)が1:1で結合した二糖類。摂取すると消化で分解され、速やかに血中へ吸収されるため血糖値を急上昇させます。

- 異性化液糖(高果糖コーンシロップなど):トウモロコシなどを原料に酵素で加工した液体甘味料。ブドウ糖と果糖の比率は商品によって異なりますが、液体であるがゆえに吸収が非常に速く、多量に摂取しやすいのが特徴です。

- 人工甘味料:アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK、サッカリン、ネオテームなど、化学的に合成された甘味成分。カロリーゼロや低カロリーを謳う製品に使われ、味は甘くてもエネルギーは供給されない点が大きな特徴です。

以上は甘さを与える共通目的がある一方、体内での代謝経路や影響メカニズムは全く異なります。私たちが注目すべきは、それぞれが別々の角度から依存性や代謝破綻、慢性炎症、老化を促進する点です。特に40代は代謝の柔軟性が低下し始めるため、影響が顕在化しやすくなります。

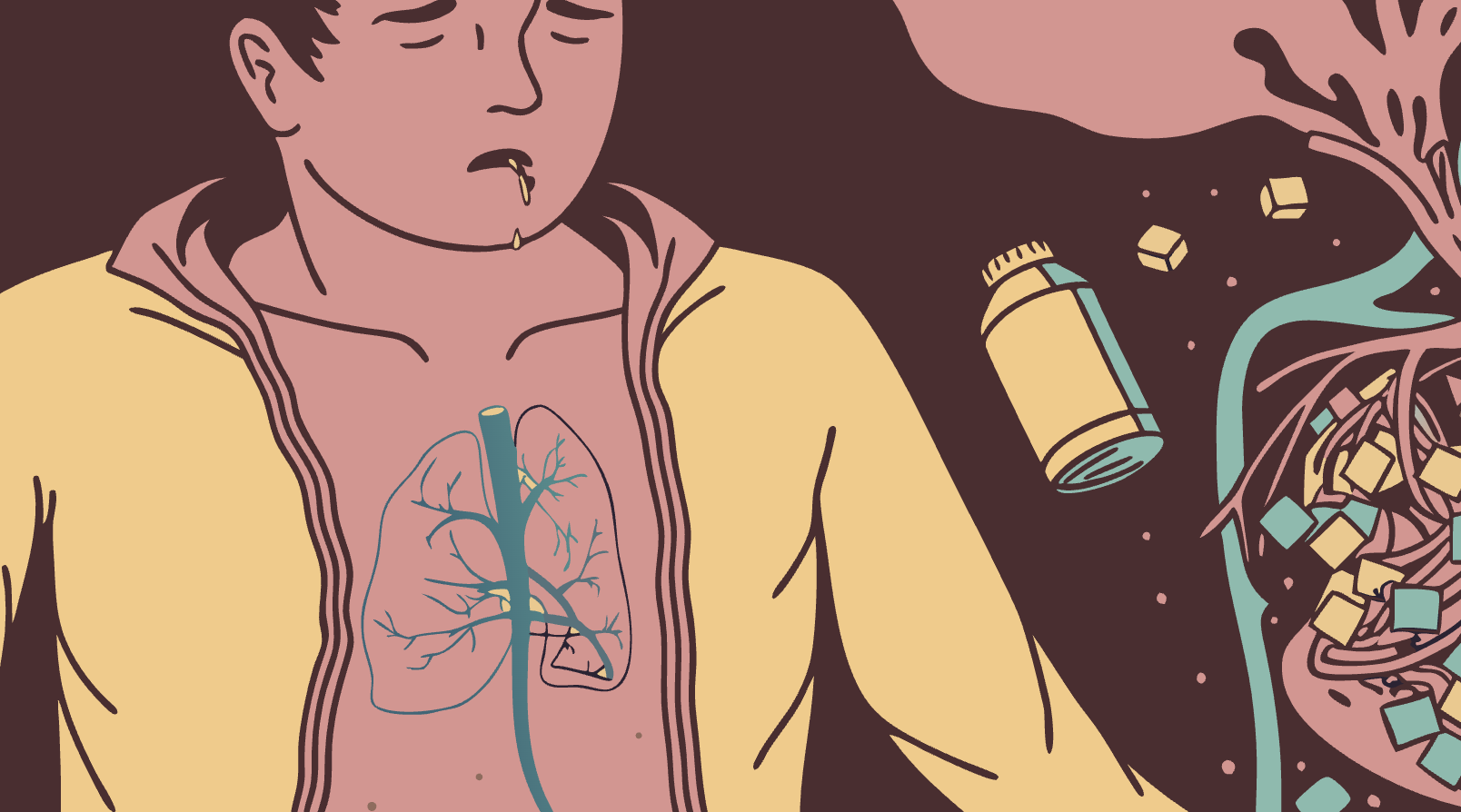

砂糖の害:血糖スパイク、依存、肝臓負担、糖化(AGE)

まずは最も身近な甘味、砂糖(蔗糖)について掘り下げます。砂糖は多くの飲料、菓子、調味料、スイーツに添加されています。成分としてはブドウ糖(グルコース)と果糖(フルクトース)が結びついた二糖類で、消化時にすぐ分解され、血中へ吸収されます。そのため急速に血糖値を上げる性質を持っています。

1) 血糖スパイクと依存性

砂糖を摂ると血糖値が急上昇し、それに反応して大量のインスリンが分泌されます。インスリンは血中の糖を細胞に取り込ませますが、余剰分は脂肪に変換されて中性脂肪として蓄積されます。血糖値がインスリン作用で急降下すると、いわゆる反応性低血糖が起きることがあります。脳はブドウ糖を主なエネルギー源とするため、血糖値低下は「すぐに血糖を戻せ」という強い信号を送ります。交換神経の活性化、アドレナリンの分泌、そして強い甘味への欲求が生じ、吸収の速い糖質、つまり砂糖や異性化液糖へ手が伸びる悪循環が出来上がります。

この一連のメカニズムは、単なる「好み」ではなく、代謝と脳の報酬系が協働して依存をつくる代表的な仕組みです。40代に入るとホルモンバランスやインスリン感受性が低下しやすく、この依存と血糖の乱高下は体重増加や糖尿病リスクの増加につながりやすくなります。

2) 果糖(フルクトース)による肝臓への負担

蔗糖のもう一つの要素である果糖は、代謝経路がブドウ糖とはまったく異なり、ほとんどが肝臓で代謝されます。インスリンに依存せずに肝臓へ取り込まれるため、「血糖を上げにくいから安全だ」と誤解されることが多いのですが、実際は過剰な果糖摂取は肝臓での脂肪合成を促進し、非アルコール性脂肪肝(NAFLD)の主要因になります。

さらに果糖の代謝はATP(一種のエネルギー通貨)を大量に消費します。肝細胞でATPが枯渇すると細胞はエネルギー不足となり、酸化ストレスや炎症が高まりやすくなります。これが進行すると脂肪肝は脂肪肝炎(NASH)へ、そして慢性的には肝硬変や肝臓がんへとつながるリスクが増します。

また果糖代謝の過程で尿酸が生成されやすくなり、高尿酸血症や痛風のリスクが上がります。尿酸は血管内皮にストレスを与え、動脈硬化のリスク要因にもなります。私たちがコンビニや自販機で買う甘い清涼飲料や缶コーヒーに含まれる果糖の量は見過ごせません。特に40代は肝臓の回復力が若年時より低下している場合が多く、果糖負荷の影響が出やすい年代です。

3) 糖化(AGE)と組織の劣化

余ったブドウ糖がタンパク質や脂質と非酵素的に結合して起きる反応を「糖化」と呼びます。糖化が進むと不溶性で分解されにくい生成物(AGE:終末糖化産物)が作られ、体内に蓄積して組織を劣化させます。

AGEはコラーゲンやエラスチンなど寿命の長いタンパクに蓄積しやすく、肌の弾力低下やしわ、たるみ、さらには血管の硬化を引き起こします。血管が硬くなると高血圧や心血管イベントのリスクが増します。腎臓や神経の微小血管にも影響を与え、糖尿病性腎症や神経障害の進行に関与します。

私たちは40代で、肌の変化を敏感に感じ始めることが多いです。AGEによる“体の内側の焦げ付き”は、外見だけでなく全身の老化プロセスを加速させます。日常的な砂糖摂取は、この見えない損傷を静かに蓄積していきます。

異性化液糖(高果糖コーンシロップなど)の害:一気に吸収される危険性と肝臓への負担

異性化液糖には主に2つのタイプがあります。果糖比率が高めのもの(果糖:ブドウ糖=50–55%程度)と、ブドウ糖が多めのもの(果糖比率40%前後)です。これらはトウモロコシやジャガイモなどのデンプンを酵素処理して作られ、すでに単糖形態になっているため、消化を待たずにそのまま血中に吸収されます。

異性化液糖の代表的なイメージはガムシロップです。市販の清涼飲料や炭酸飲料の多くは水とガムシロップが主成分で、そこに香料、着色料、酸味料、炭酸を加えて多様な味に仕上げられています。見た目や味が異なっていても、中身のベースは「甘い水」であることが多いのです。

速い吸収=大量摂取の誘発

液体であるため満腹感が得られにくく、短時間で大量に摂取してしまう傾向があります。これは固形の甘味食品よりも血糖変動が大きく、インスリン分泌・脂肪合成・体重増加を促しやすい構図を作ります。しかも果糖成分が多ければ肝臓負担はさらに深刻になります。

遺伝子組換え原料の問題(補足)

異性化液糖の原料となるトウモロコシの多くは遺伝子組換え(GMO)によるものが含まれているケースが多いですが、ここでは代謝や健康リスクに焦点を当てています。GMOの影響については議論がありますが、主要問題はやはり果糖・ブドウ糖の代謝と大量摂取による弊害です。

人工甘味料の害:血糖調節の混乱、腸内環境の破壊、脳への影響、発がん性リスク

人工甘味料は0カロリーや低カロリーを売りにして、ダイエット食品やゼロカロリー飲料、プロテイン、ガム、タブレット菓子、低糖スイーツ、ヨーグルトなどに広く使われています。しかし「カロリーがない=安全」という単純な図式は誤りです。人工甘味料は化学的に合成された化合物であり、砂糖や異性化液糖とは全く異なる作用経路で体に影響を与えます。

ここでは代表的な影響を順に見ていきます。

1) 血糖調節・インスリン分泌の乱れ

人工甘味料は消化管や舌に存在する甘味受容体を刺激します。その結果、実際には糖が入っていないのにインスリンの分泌が誘導されることが報告されています。これが繰り返されると血糖調節のリズムが乱れ、長期的にはインスリン抵抗性や2型糖尿病のリスク上昇につながる可能性があります。

疫学研究でも、人工甘味料を頻繁に摂取する人は肥満や糖尿病の発症率が高いという逆説的な関連が示されています。40代はインスリン感受性が低くなりやすい年代なので、この影響は無視できません。

2) 腸内環境の破壊

人工甘味料は腸内細菌叢に直接的な影響を与えることが動物実験やヒト研究で示されています。スクラロースやアスパルテームは腸内細菌の多様性を低下させ、炎症性の細菌を増やすとする研究があり、腸内で短鎖脂肪酸(酪酸など)の産生が低下することも報告されています。

腸粘膜のバリア機能が低下すると、腸内の毒素や未消化タンパクが血中へ流れ込み慢性炎症を引き起こします。慢性炎症はメタボリックシンドローム、自己免疫疾患、さらには多くの慢性疾患の背景にあります。私たち40代は腸の回復力や免疫調整能が変わり始めるため、人工甘味料の影響を長期的に蓄積しないことが重要です。

3) 脳・神経系への影響:報酬系のずれと記憶・学習への影響

人工甘味料は脳の報酬系に影響を与えます。砂糖の摂取はエネルギー供給を伴うため、脳は「甘さ=栄養の供給」を学習しますが、人工甘味料は甘さを与えつつエネルギーは供給しないため、脳内で矛盾が生じます。この矛盾が続くと「より強い甘さ」を求めるようになり、過食や甘味依存が強化される可能性があります。

動物実験では人工甘味料が学習能力や記憶形成に悪影響を及ぼす報告もあり、人間でも気分変動や集中力の低下との関連が指摘されています。40代は仕事や生活で高い認知機能を求められる時期ですから、認知面での影響も決して見逃せません。

4) 発がん性や長期的リスクの不確定性

人工甘味料の安全性は長年議論されてきました。2023年に国際がん研究機関(IARC)がアスパルテームを「発がん性の可能性あり(Group 2B)」として評価したことは大きな注目を集めました。これは40年近く身近に使われてきた物質でも、新たな証拠が積み上がれば評価が変わることを示しています。

動物実験ではアスパルテームによる脳腫瘍やその他の腫瘍増加の報告があり、サッカリンは1970年代に発がん性の疑いで議論となった歴史があります。現在の疫学では明確な人での関連が否定されているものもありますが、長期・低用量での日常的摂取に関しては十分に確立された安全性があるとは言えません。

さらにアセスルファムやスクラロースなども肝臓や腎臓への蓄積やDNA損傷の懸念が研究で指摘されており、長期的な影響は未解明です。ネオテームのように新しい合成甘味料は甘味が砂糖の数千倍に達するため微量で済む一方、分解過程で生成される代謝産物が神経毒性を持つ可能性が懸念されています。人での長期データがほとんどない物質については、未知のリスクが残るという前提で扱うべきです。

甘味料の複合使用がもたらす“見えない負担”

実際の食品や飲料の多くは、砂糖と人工甘味料を同時に使用しています。例えば低カロリー飲料や一部のプロテイン、低糖スイーツは「カロリーを抑えるために砂糖の一部を人工甘味料で補う」という手法が一般的です。

この場合、私たちは砂糖由来の血糖スパイクや果糖による肝臓負荷を受けながら、同時に人工甘味料による腸内環境の変化やホルモン分泌の乱れ、脳の報酬系の混乱といった別経路のダメージも受けることになります。つまり複数の経路で小さなダメージが積み重なり、気づかないうちに健康リスクが何倍にも膨らんでいくのです。

40代という年代は、こうした「小さな負担の累積」が見た目や健康診断に表れ始める時期です。体重増加、血糖値の異常、肝機能の微妙な変化、肌のたるみやしわ、腸の不調などが合わさると、全体としての健康スコアが下がっていきます。

40代に特に注意すべき理由と具体的なチェックポイント

ここからは「40代」というキーワードにフォーカスして、私たちが日常的にチェックすべきポイントを整理します。40代は代謝が落ち始め、ホルモンバランスや回復力が若い頃と比較して変化していく年代です。甘味料の影響がより顕在化しやすいと言えます。

主なリスクが表れやすい領域

- 体重管理の難化:基礎代謝の低下と甘味による過食の相乗効果

- 血糖・インスリンの乱れ:前糖尿病やインスリン抵抗性の発症リスク

- 肝機能の低下:非アルコール性脂肪肝(NAFLD)への進展

- 肌の老化:糖化によるコラーゲン劣化、たるみやしわの進行

- 腸内環境の悪化:慢性炎症や免疫バランスの乱れ

- 認知機能の変化:集中力低下や気分の浮き沈み

日常チェックリスト(40代向け)

- 週に何回、清涼飲料や甘い缶飲料を摂取しているかを記録する。

- プロテインやゼロカロリー飲料、ガムやタブレット菓子の成分表示に「スクラロース」「アスパルテーム」「アセスルファム」などが含まれていないか確認する。

- 体重の変動に加え、腹囲(ウエスト周り)の増加を月に1回測る。

- 健康診断の結果(空腹時血糖、HbA1c、肝機能(AST/ALT)、中性脂肪、尿酸)を年に1回以上チェックして経年変化を確認する。

- 肌の弾力、しわ、たるみの進行を写真で半年ごとに比較する(糖化の影響の把握)。

- 睡眠、ストレス、食事のバランス(特にタンパク質と食物繊維)を見直す。

私たちは40代でこれらの項目を日常的にチェックすることで、甘味の摂取がどれだけ自分の体に影響しているか早期に気づくことができます。

日常でできる実践的な対策と代替案

甘い物が完全に悪というわけではありません。問題は「いつ」「どれだけ」「何と一緒に」摂るかです。ここからは私たちが日常で実行できる具体的な対策を、40代向けの観点で紹介します。

1) まずは「なぜ甘いものを欲するのか」を考える

甘さの欲求は睡眠不足、ストレス、エネルギー不足(特にタンパク質や良質な脂質の不足)、あるいは習慣から来ることが多いです。まずは生活習慣をチェックして、根本原因を改善することが重要です。睡眠を整え、ストレス管理(運動や瞑想)、栄養バランスを整えることで、甘い物への依存はかなり減ります。

2) 飲料を見直す

- 清涼飲料や缶コーヒー、スポーツドリンクを無意識に飲む習慣があるなら、水や無糖の炭酸水、ハーブティーなどに切り替える。

- ゼロカロリー飲料は短期的にはカロリーを抑えられますが、腸内環境やインスリンの反応を乱す可能性があるため常用は避ける。

- どうしても甘さが欲しいときは、添加糖のない果汁100%の少量の果物ジュースや、レモンを絞った水などを選ぶ。

3) おやつの選び方を変える

- スナック菓子や低糖スイーツではなく、新鮮な果物(リンゴ、ベリー類、柑橘類)を選ぶ。果物には食物繊維やビタミン、抗酸化物質が含まれ、甘さと同時に栄養を取ることができる。

- ナッツやヨーグルト(無糖)と組み合わせることで血糖の急上昇を抑え満足感を長持ちさせる。

4) 食品ラベルを読み、人工甘味料を避ける

プロテイン、ゼリー、ガム、タブレット菓子、低糖ヨーグルトなどに人工甘味料が使われていることが多いです。成分表を確認し、頻繁に摂取する製品は人工甘味料フリーのものを選びましょう。

5) 料理法で甘味をコントロールする

甘味はスパイスや酸味で代用できます。例えば、シナモンは血糖上昇を緩やかにする作用が示唆されており、ヨーグルトにシナモンやナッツを加えるだけで満足感が高まります。レモンや酢の酸味も甘さを感じにくくするので、料理のアクセントに使って砂糖の量を減らせます。

6) 長期的視点でのメンテナンス

- 年に一度は腸内環境や血液検査をチェックし、数値の変化を追う。

- 肌のケアだけでなく内側からのケア(タンパク質、ビタミンC、鉄、コラーゲン補給のバランス)を意識する。

- 運動習慣(有酸素+筋トレ)を維持して、代謝と筋肉量を保つ。

よくあるQ&A(40代の疑問に答える)

Q1:40代で糖質を完全に断つべきですか?

断糖は極端な選択で長続きしにくい場合が多いです。重要なのは質と量のコントロールです。精製された砂糖や液体甘味料、人工甘味料の多用を避け、全体の食事バランスを整えることを優先しましょう。果物や全粒穀物からの自然な糖質は有益な栄養素も含むので、適量であれば問題ありません。

Q2:ダイエット中にゼロカロリー飲料は使ってもいい?

短期的に体重を落とすためにゼロカロリー飲料を利用することはできますが、長期的には腸内環境や血糖調節に負荷をかける可能性があります。できるだけ水や炭酸水、ハーブティーなどをベースにして、特別な場面だけゼロカロリー飲料を使うのが賢明です。

Q3:人工甘味料入りのプロテインは避けるべき?

頻回に摂取するなら避けた方が良いと私たちは考えます。プロテインは筋肉維持のために重要ですが、人工甘味料フリーや天然甘味料のみを使った製品を選ぶとリスクを抑えられます。

Q4:果物はどれくらいなら安心?

果物はビタミンや食物繊維が豊富なので、1日1〜2個程度(ベリー類なら一握り)は推奨されます。ただし果物ジュースは果糖が高濃度で簡単に大量摂取してしまうため避けるべきです。40代では血糖管理の観点から量を意識することが大切です。

まとめ:甘さを考えるときに私たちがまず問うべきこと

この記事で繰り返し強調してきたのは、甘さの種類によって体への影響は全く異なり、かつ複合的にダメージが蓄積していくということです。砂糖は血糖スパイクや糖化で組織を劣化させ、異性化液糖は液体であるがゆえに大量摂取を招き肝臓に強い負担をかけます。人工甘味料はカロリーゼロでも腸内環境、ホルモン、脳の報酬系に影響を及ぼし、長期リスクは未解明な点が多いのです。

特に40代は代謝の変化、ホルモンバランスの変動、肌や内臓の回復力の低下を経験しやすい時期です。甘さの選択は見た目や体調、将来の疾患リスクに直結します。だからこそ私たちは甘さを摂る前に「なぜ今甘さが必要なのか」を一度立ち止まって考えるべきです。睡眠不足やストレス、栄養不足が原因であることが多く、根本的な生活改善が最も重要な対応になります。

それでも甘さが必要なときは、精製糖や異性化液糖、人工甘味料に頼るのではなく、果物やナッツ、無糖ヨーグルトなど栄養素を伴う食品を選びましょう。また、飲料の習慣を見直し、成分表をチェックする習慣をつけることが、40代からの健康維持において非常に効果的です。

私たちは日々の小さな選択が将来の健康を作ることを知っています。甘い罠に気づかないまま足を踏み入れてしまうと、その影響は蓄積して大きな問題になります。ぜひ今日からできることを一つずつ実践して、体内の見えないダメージを防いでいきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。次回も一緒に健康について考えていきましょう。

コメント